हिंदुस्तान की कहानी – हिंदुस्तान की कहानी’ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृतियों में से है। यह पुस्तक विश्वविख्यात ‘दि डिस्कवरी ऑव इंडिया’ का अनुवाद है। हम उनकी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी को धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। उम्मीद है धारावाहिक में छोटे आलेख पाठकों को पसंद आयेंगे और वे इस तरह नेहरू के हिन्दुस्तान को पूरा पढ़ पायेंगे। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। आज पुस्तक का चैप्टर :४ हिंदुस्तान की खोज भाग १५ : क़दीम हिंदुस्तान में जिंदगी और कारवार का शेष…

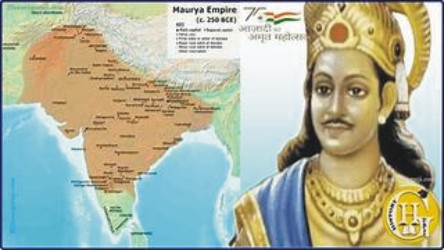

ईसा से पहले की चौथी सदी में सिकंदर का हिंदूस्तान पर हमला फौजी नक्ते-नजर से एक छोटी-सी बात थी। यह एक सरहदी घावे के क्रिस्म का हमला था और वह भी बहुत कामयाब हमला नहीं था। एक सरहदो सर-दार ने उससे ऐसा कड़ा मोर्चा लिया कि खास हिंदुस्तान पर बढ़कर आने के अपने विचार को उसे पलटना पड़ा। अगर सरहदो इलाके का एक छोटा सा हाकिम इस तरह लड़ सकता था, तो और दक्खिन के ज्यादा ताकतवर राज्यों के बारे में क्या कहां जा सकता है? शायद यही वजह है कि उसकी फौज ने और आगे बढ़ने से इन्कार किया और वापस लौटने का आग्रह किया।

हिंदुस्तान की फ़ौजी ताक़त का अंदाज सिकंदर के वापस लौट जाने और उसकी मौत के थोड़े दिनों बाद मिला, जब सेल्युकस ने दूसरा हमला करना चाहा। चंद्रगुप्त ने उसे हराकर पीछे भगा दिया। उस जमाने में हिंदुस्तानी फ़ौजों को एक ऐसी सुविधा थी, जो दूसरों को नहीं हासिल थी; यह सिखाये हुए हाथियों की सुविधा थी, जिनकी आजकल के टैंकों से तुलना की जा सकती है। सेल्यूकस निकाटोर ने हिंदुस्तान से ऐसे ५०० लड़ाई के हाथी हासिल किये और ३०२ ई० पू० में एशिया माइनर में ऐंटिगोनस के खिलाफ लड़ाई में इन्हें लगाया। फ़ौजी मामलों के जानकार इतिहासकारों का कहना है कि ऐंटिगोनस मारा गया और उसका बेटा दिमित्रियस भाग गया। इसकी खास वजह ये हाथी ही थे।

हाथियों को सिखाने, घोड़ों की नस्ल तैयार करते आदि विषयों पर किताबें लिखी गई हैं; इनमें हर एक को शास्त्र कहा गया है। अब इस शब्द का अर्थ धर्म-ग्रंथों के लिए लिया जाने लगा है, लेकिन इसका इस्तेमाल गणित से लेकर नृत्य तक किसी भी तरह की विद्या के लिए बिना किसी भेद-भाव के किया जाता था। दरअसल धर्म और दुनियावी ज्ञान के बीच कोई विभाजक लकीर नहीं खींची गई थी। ये आपस में इस तरह सटे हुए थे कि एक-दूसरे के ऊपर आ जाते थे और हर एक बात, जिसकी ज़िदगी के लिए उपयो-गिता होती, जांच का विषय बन जाती ।

हिंदुस्तान में लिखने का रिवाज बहुत ही पुराना है। बाद के पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अक्षर मिले हैं। मोहन-जोदड़ो में ऐसे लेख मिले हैं, जिन्हें अभीतक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। ब्राह्मी लेख, जो हिंदुस्तान में सभी जगह मिले हैं, ऐसे हैं, जिनकी लिपि पूरी तरह देवनागरी लिपि की बुनियाद में है, इसमें कोई शुबहा नहीं हो सकता। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मो में हैं, पच्छिमोत्तर के और लेख खरोष्ठी लिपि में हैं।

ईसा से पहले छठी या सातवीं सदी में पाणिनि ने अपना संस्कृत-व्याकरण तैयार किया।’ उसने और भी व्याकरणोंका जिक्र किया है, और उस जमाने में भी संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और यह एक बराबर बढ़ते हुए साहित्य की भाषा बन चुकी थी ।

पाणिनि की पुस्तक को केवल व्याकरण न समझना चाहिए। लेनिन-ग्राद के सोवियत प्राफेसर टी० शेरवात्सकी ने उसका बयान करते हुए उसे “इन्सानी दिमाग़ की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक” बताया है। आज भी पाणिनि संस्कृत व्याकरण पर प्रमाण माना जाता है, हालांकि बाद के वैयाकरणों ने उसमे और बातें जोड़ी हैं और उसकी अपनी ढंग से व्याख्याएं को हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि की चर्चा की है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान और यूनान के बीच सिकंदर के पूरब आने से पहले ही किसी-न-किसा तरह का संपर्क हो चुका था।

ज्योतिष का खासतौर पर अध्ययन होता था और अकसर यह अध्ययन फलित ज्योतिष की तरफ़ झुकता था। औषध-शास्त्र की पाठ्य-पुस्तकें बनी थो और अस्पताल भी थे। हिंदुस्तानी औषध-शास्त्र का संस्थापक धन्वंतरि था, ऐसी परंपरा है। लेकिन सबसे मशहूर पुरानी पाठ्य-पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में रची गई। इनमें औषधि पर चरक की और शल्य या जर्राहो-आपरेशन पर सुश्रुत की पुस्तकें हैं। यह खयाल किया जाता है कि कनिष्क (जिसकी राजधानी पच्छिमोत्तर में थी) के दरबार का राजवैद्य चरक था। इन पुस्तकों में बहुत-से रोगों का बयान है और उनके निदान और इलाज बताये गए हैं। इनमें जर्राही, दाइयों का काम, स्नान, खान-पान, सफ़ाई, बच्चों को खिलाने के ढंग और चिकित्सा-संबंधी शिक्षा, आदि बातें बताई गई हैं। हम प्रयोग की तरफ रुझान देखते हैं और मुर्दों के ऊपर चीर-फाड़, जराहो की शिक्षा के साथ-साथ, कराई जाती थी। सुश्रुत ने बहुत-से जराही के औजारों का जिक्र किया है, और चीर-फाड़ का भी, जिसमें अंगों को काटने, पेट चीरने, पेट वीरकर बच्चा निकालने, मोतियाबिंद की जर्राही वगैरह हैं। घावों के कीड़ों को बफारा देकर मारा जाता था। ईसा से पहले की तीसरी या चोथी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। ये शायद जैनियों और बौद्धों के मजहबों के असर से बने थे, जिनमें अहिंसा पर जोर दिया गया है।

‘कीय और कुछ दूसरे लेखक पाणिनि का समय ३०० ई० पू० के लगभग बताते हैं। लेकिन सब प्रमाणों के तौलने से यह साफ़ जाहिर होता है कि उसकी रचना बौद्ध-काल से पहले की है।

गणित में कदशेम हिंदुस्तानियों ने कुछ इन्कलाबी आविष्कार किये ये खासतौर पर शून्य के चिह्न, दशमलव प्रणाली, ऋण के चिह्न और बीजगणित में अज्ञात राशियों के लिए अक्षरों के इस्तेमाल के जरिये । इन आविष्कारों का वक्त बताना मुश्किल है, क्योंकि उसूल की खोज और उसके व्यवहार के बीच वड़े लंबे जमाने का फ़र्क आ जाता था। लेकिन यह जाहिर है कि अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित की शुरुआत सबसे क़दीम जमाने में हो चुकी थी। ऋग्वेद के जमाने में भो गिनती के लिए दहाई का इस्तेमाल किया जाता था। इन कदीम हिंदुस्तानियों में गिनती और समय का गैर-मामूली एहसास था। वहुत बड़ी राशियों के नामों को एक लंबी सूची उन्होंने बना रखी थी। यूनानियों, रोमनों, ईरानियों और अरबों के यहां जाहिरा हजार या ज्यादा-से-ज्यादा दस हजार (१०० = १०,०००) की संख्या से आगे के नाम न थे। हिंदुस्तान में १८ निश्चित नामकरण (१००) तो थे ही; और इससे मी लंबी सूचियां बन गई थी। बुद्ध को शुरू की तालीम के बयान से हमें मालूम होता है कि १०० तक की संख्याओं के अलग-अलग नाम वह ले सकते थे ।

दूसरी तरफ वक़्त का बड़ा सूक्ष्म विभाजन हो गया था और इसको सबसे छोटी इकाई लगभग एक सेकंड का सत्रहवां हिस्सा थी। लंबाई की सबसे छोटो माप करीब-करीब १.३७ इंच थी। ये सब बड़ी और छोटो राशियां महज फहीं थी, और इनका इस्तेमाल फ़िलसफे के विचारों में हुआ करता था। फिर भी कदीम हिंदुस्तानियों की देश-काल की कल्पना और क़दीम कीमों के मुकाबले कही बढ़ी चढ़ी थी। उनका चितन वहुत बड़े पैमाने पर होता था। उनको पुराण को कयाओं में अरबों-खरबों साल के युगों का बयान है। आजकल के भूगर्म-शास्त्र को विवाद युगों की गिनतिया और नक्षत्रों की दूरी को बहुत बड़ो मापें उनके लिए अचरज की चोरों न होतीं। हिंदुस्तान को इस पृ ठमूमि की वजह से हो डाविन के और इसी तरह के दूसरे सिद्धांतों ने यहां वह उथल-पुथल और अंदरूनी संवर्य पैदा नहीं किया, जो उन्नीसवीं सदी के बाच के जमाने में यूरोप में उठा था। यूरोप की साधारण जनता के दिमाग में जो वक्त का पैमाना आमतौर पर आता था, वह कुछ हजार बरसों से आगे का नहीं था।

‘अर्थशास्त्र’ में उत्तरी हिंदुस्तान में ईसा से पहले की चीथी सदी में बरती जानेवाली मापें और तीले मिलती हैं। बाजार में तोल के बटखरों की कड़ी जांच हुआ करती थी ।

पुराणों के जमाने में अकसर वन के आश्रमों का जिक्र है, जो एक तरह के विश्वविद्यालय होते थे। ये शहरों से बहुत दूर पर नहीं होते थे और यहां मशहूर विद्वानों के पास शिक्षा-दीक्षा के लिए विद्यार्थी इकट्ठा हुआ करते थे। यह शिक्षा कई विषयों को होती था, इसमें फ़ीजी शिक्षा शामिल थी। इन आश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था कि विद्यार्थी लोग यहां शहर के शोर-गुल और आकर्षणों से दूर रहते हुए संयम और ब्रह्मचर्य की जिदगी बिता सकते थे। यहां कुछ साल तालीम हासिल करके वे वापस जाकर गृहस्थी को और शहरी जिदगी बिताते थे। गायद इन आश्रमों या गुरुकुलों में छोटे-छोटे गुट्ट इकट्ठा हुआ करते थे, अगरचे इस बात के संकेत मिलते है कि लोकप्रिय गुरुओं के यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी खिचकर पहुंचा करते थे।

बनारस हमेशा से विद्या का एक केंद्र रहा है और बुद्ध के जमाने में भी यह मशहूर था और प्राचीन माना जाता था। बनारस के पास मृगदाव में बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, लेकिन बनारस किसी जमाने में ऐसे विश्वविद्यालय का केंद्र था, जैसे उस वक़्त और बाद में और जगहों में थे, यह नहीं जान पड़ता। वहां पर गुरुत्रों और शिष्यों के बहुत-से अलग-अलग समुदाय थे और अकसर विरोवी समुदायों में तोखे बहस-मुबाहसे या शास्त्रायं हुआ करते थे।

लेकिन पच्छिमोत्तर में मौजूदा पेशावर के पास एक कदीम और मशहूर विश्वविद्यालय तक्षशिला में था। यह खासतौर पर विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और हिंदुस्तान के दूर-दूर के हिस्सों से यहां लोग आया करते थे। जातक कथाओं में ऐसी बहुत-सी मिसालें हैं, उन कुलीन और ब्राह्मणों के बेटों को, जो तक्षशिला में शिक्षा हासिल करने के लिए अकेले और बिना किसी रक्षा के अस्त्र के जाया करते थे। इसकी स्थिति ऐसी थी कि वहुत करके यहां मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से भी विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना एक इज्जत की बात समझी जाती थी। जो वैद्य यहां से चिकित्सा-शास्त्र सीखकर निक-लते थे, उनकी बड़ी क़द्र होती थी और इसका वर्णन मिलता है कि जब कमो बद्ध बीमार पड़ते थे, तब उनके भक्त ऐसे मशहूर वैद्य को बुलाते थे, जो तक्ष-शिला का स्नातक होता था। ईसा से पहले की छडी-सातवीं सदी के वैयाकरण पाणिनि ने यही शिक्षा पाई थी।

इस तरह तक्षशिला बौद्ध जमाने से पहले का ब्राह्मणों का विश्वविद्यालय था। बौद्ध जमाने में यहां बौद्ध विद्यार्थी भी सारे हिंदुस्तान से और सीमापार से खिचकर आते थे, इसलिए यह बीद्ध-ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। यह मौर्य सल्तनत के पच्छिमोत्तरी सूबे का सदर मुकाम भी था।

कानून के लिहाज से औरतों का दर्जा, सबसे पहले स्मृतिलकार मनु के अनुसार, निश्चित तौर पर गिरा हुआ था। वे हमेशा किसी-न-किसी के सहारे पर रहती थी, वह चाहे बाप का हो, चाहे पति का, चाहे बेटे का क़ानून की नजर में उन्हें चल-संपत्ति-जैसा समझा जाता था। फिर भी, महाकाव्यों की बहुत-सी कथाओं से पता चलता है कि इस कानून का कड़ा अमल नहीं होता था और उन्हें समाज में और घरों में इज्जत का ओहदा मिलता था। पुराने स्मृतिकार मनु खुद लिखते हैं- “जहां औरतों की इज्जत होती है, वहां देवता लोग आकर बसते हैं।” तक्षशिला या किसी पुराने विश्वविद्यालय के सिलसिले में विद्याधिनियों का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन उनमें से कुछ कहीं-न-कहीं शिक्षा जरूर पाती रही है, क्योंकि विदुषो और पढ़ी-लिखी स्त्रियों की बार-बार चर्चा हुई है। बाद के जमानों में भी मशहूर विदुषी स्त्रियां हुई हैं। औरतों का कानूनी दर्जा कदीम हिंदुस्तान में गिरा हुआ जरूर था, लेकिन आज की कसौटी से जांचा जाय, तो कदीम यूनान, टीम, शुरू के ईसाई मतवाले मुल्कों और मध्य-युग के बल्कि और हाल के, यानी उम्रीसवी सदी के शुरु के यूरोप में उनका जैसा दर्जा था, उससे यहां कहीं अच्छा था।

मनु और उनके बाद के स्मृतिकार व्यापार में सामे के चलन का हाल बताते हैं। मनु ने खासतौर पर बाह्मणों की बातें कहीं है। याज्ञवल्क्य ने व्यापारी वर्ग और किसानों के बारे में भी लिखा है। एक बाद के लिखने-वाले, नारद ने कहा है-“हर एक हिस्सेदार का घाटा, खर्च और नफा उसकी लगाई पूजी के अनुसार कम या ज्यादा होता है। गोदाम, खाने का. मुंगी का, नुकसान का, किराये-भाड़े का और हिफाजत का खर्चा हर हिस्से-दार को मुबाहूदे के मुताबिक देना चाहिए।”

राज्य की जो कल्पना मनु ने की है. वह जाहिरा तौर पर एक छोटे राज्य की है। लेकिन इस कल्पना में विकास और तबदीलियां हो रही थी, यहां तक कि इसके अंदर ईसा से पहले की चौथी सदी के विशाल मोर्य साम्राज्य और यूनानियों से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क तक बा गए।

ईसा से पहले की चौथी सदी में हिंदुस्तान में रहनेवाले यूनानी राज-दूत मेगस्थनीज ने हिंदुस्तान में किसी तरह की भी गुलामी के रिवाज के होने से इन्कार किया है। लेकिन ऐसा करने में उसने सलती की है, क्योंकि इसी जमाने की हिदुस्तानी किताबों में दासों की हालत सुधारने के हवाले मिलते हैं। फिर भी यह बात जाहिर है कि यहां बड़े पैमाने पर गुलामी नहीं थी और जैसाकि बहुत-से दूसरे मुल्कों में इस जमाने में एक आम वात थो, यहां मजदूरी करनेवाले गुलामों के गिरोह नहीं थे। शायद इसीसे मेग-स्वनीज ने समझा हो कि गुलामी यहां बिलकुल थो ही नहीं। यह लिखा गया था कि “आर्य कमी दास नहीं बनाया जा सकता। ठोक तौर पर कीन ‘आर्य’ था और कौन नहीं था, यह बताना मुश्किल है। लेकिन आयों के दायरे में उस वक्त बहुत-कुछ चारों ही खास वर्ग, जिनमें सूद भी थे, आ जाते थे, सिर्फ अछूत नहीं आते थे।

चोन में भी शुरू के हान वंश के जमाने में गुलाम खासकर घरेलू सेवा के लिए हुआ करते थे। खेती या बड़े पैमाने पर मजदूरी में उनका ज्यादा काम न होता था। चीन और हिंदुस्तान दोनों हो जगह इस तरह के घरेलू गुलाम आबादी के लिहाज से गिनतों में बहुत घोड़े थे, और इस खास मामले मैं हिंदुस्तानी और चीनी समाज और समकालीन यूनानी और रोमन समाज में बड़ा करूं था।

उस जमाने के हिंदुस्तानी कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और इस जमाने से इतने मुन्तलिक जमाने के बारे में कयास करना मुश्किल है। फिर भी जो विविध जानकारी हमें है, उससे एक बुधको तस्वीर हमारे सामने आती ही है। वे खुले दिल के अपने में मरोसा रखनेवाले, अपनी परंपरा पर कुछ करनेवाले लोग थे; रहस्य को खोज में हाव-और फेकनेवाले, प्रकृति बीर इन्सानी जिदगी के बारे में बहुत सवाल हारनेवाले, अपनो बनाई मर्यादा और कायम किये गए मूल्यों के बारे में सावधान रहनेवाले थे, लेकिन जिदगी में आनंद के साथ हिस्सा लेनेवाले और मौत का लापरवाही से सागना करनेवाले थे। सिकंदर के उत्तरी हिदुस्तान के हमले के यूनानो इतिहास-कार एरियन पर आर्य जाति की इन दिनों का असर हुआ था। वह लिखता है- “कोई कौम गाने और नाचने को इतनी शौकीन नही, जितने हिंदुस्तानी है।”

जारी……