हिंदुस्तान की कहानी – हिंदुस्तान की कहानी’ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृतियों में से है। यह पुस्तक विश्वविख्यात ‘दि डिस्कवरी ऑव इंडिया’ का अनुवाद है। हम उनकी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी को धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। उम्मीद है धारावाहिक में छोटे आलेख पाठकों को पसंद आयेंगे और वे इस तरह नेहरू के हिन्दुस्तान को पूरा पढ़ पायेंगे। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। आज पुस्तक का चैप्टर :४ हिंदुस्तान की खोज भाग १६ : महावीर और बुद्ध : वर्ण-व्यवस्था

महाकाव्यों के जमाने से लेकर गुरु बीद्ध-काल तक उत्तरी हिदुस्तान की कुछ इस तरह की भूमिका रही है, जैसी ऊपर बताई गई है। राजनीतक और आर्थिक दृष्टि से यह बराबर बदलती रही है, और मिलते-जुलने और समन्वय का और घंवों का विशेषीकरण होकर। होकर बंट जाने का अमल जारी रहा है। विचार के मैदान में बराबर विकास होता रहा है और अकसर संघर्ष रहा है। शुरू के उपनिषदों के बाद के जमाने में बहुत-सी दिशाओं में विचार और काम में तरक्की हुई है, और यह खुद कर्म-कांड और पुरोहिताई के खिलाफ़ प्रतिक्रिया के रूप में रही है। लोगों का दिमाग, जो कुछ वे देखते थे, उसके खिलाफ़ विद्रोह करता था और इस विद्रोह का नतीजा था, जो शुरू के उपनिषदों में और कुछ समय बाद जड़वाद, जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म के रूप में और भगवद्गीता में पाये जानेवाले सब धर्मों के समन्वय में हमें मिलता है। फिर इन सबके भीतर से हिंदुस्तानी फ़िलसफ़े या दर्शन की छः पद्धतियां निकलती हैं। लेकिन इन सब मानसिक संघर्ष और विद्रोह के पीछे एक जीती-जागती और तरक्की करती हुई क़ौमी जिदगी थी।

जैन-धर्म और बीद्ध-धर्म वैदिक-धर्म और उसकी शाखों से हटकर थे, अगरचे एक मानी में ये खुद उसीसे निकले थे। ये वेदों को प्रमाण मानने से इत्कार करते हैं, और जो बात सबसे बुनियादी है, वह यह है कि ये आदि-कारण के बारे में या तो मौन हैं या उससे इन्कार करते हैं। दोनों ही अहिसा पर जोर देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्खुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। उनका नजरिया एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी नजरिया है, हालांकि जब अनदेखी दुनिया पर विचार करना हो, तो लाजिमी तौर पर यह नजरिया हमें बहुत आगे नहीं ले जाता। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धात है कि सत्य हमारे विचारों से सापेक्ष है। यह एक कठोर नीतिवादी और अपरोक्ष-वादी विचार-पद्धति है; और इस धर्म में जिंदगी और विचार में तपस्या के पहलू पर जोर दिया गया है।

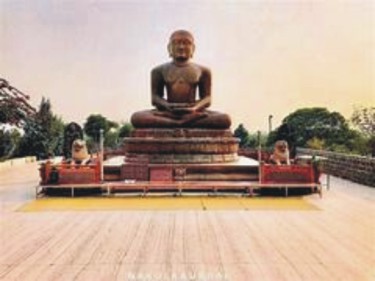

जैन-धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों ही क्षत्रिय वर्ण के थे। बुद्ध का ८० वर्ष की उम्र में ईसा से ५४४ वर्ष पहले निर्वाण हुआ। तभी से बीद्ध-संवत शुरू होता है। (यह तिथि परंपरा के अनुसार है। इतिहासकार बाद की तारीख, यानी ४८७ ई० पू०, देते हैं। लेकिन अब उनका रुझान परंपरागत तिथि को मानने की तरफ़ है)। यह एक अद्भुत संयोग है कि मैं ये सतरें बीद्ध-संवत २४८८ की पहली तारीख वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूं। बौद्ध-साहित्य में यह लिखा है कि बुद्ध का जन्म इसी वैशाख (मई-जून) महीने की पूर्णिमा को हुआ था, इसी तिथि को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और इसी तिथि को उनका निर्वाण भी हुआ था।

बुद्ध में प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्म-कांड और यज्ञ आदि की प्रथा पर और इनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थी पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आधिभौतिक और परमार्थी नजरिये का, करामातों, इलहाम, अलौ-किक व्यापार आदि का विरोध किया। दलील, अक़्ल और तजुरवे पर उनका आग्रह था और उन्होंने मीति या इलाक पर जोर दिया। उनका तरीका था मनोवैज्ञानिक विश्लेषणका और इस मनोविज्ञान में आत्मा को जगह गही हो गई थी। उनका नजरिया मोति कल्पना की बासी हवा के याद पहाड़ की ताजी हवा के हलके ध-सा आन पड़ता है।

बुद्ध ने वर्ण-व्यवस्था पर कोई मीचा बार नहीं किया, लेकिन अपने मंच में उन्होंने इसे जगह नहीं दी और इसमें एक नहीं कि उनका सारा रुख और काम करने का ढंग ऐसा रहा कि उससे वर्ष-व्यवस्था को धक्का पहुंचा। शायद उनके समय में और कुछ सदियों बाद तक जात या वर्ग-व्यवस्था बहुत तरण दशा में थी। यह जाहिर है कि जिस समाज में जात-पांत के बंधन बन हो. बाहु विदेशों से व्यापार में या दूसरे साहसी कामों में बहुत हिस्सा नहीं ले सकता, और फिर भी बुद्ध के पंद्रह सौ बरस बाद तक हम देखते हैं कि हिदुस्तान और पड़ोसी मुल्कों के बीच व्यापार तरक्की कर रहा था और हिदुस्तानी उपनिवेशों की भी अच्छी हालत थी। पच्छिमोत्तर से विदेशी लोगों के आने का तांता बंबा रहा और ये लोग यहां जज्ब होते रहे हैं।

अज्य होने की इस गति पर विचार करना मनोरंजक है। यह गति दोनों सिरों पर काम करती रही। नीचे की तरफ तो नई जाते बनती गई; दूसरी तरफ जितने कामयाब हमलावर होते, सब क्षत्रिय बन जाते। ईसाई सन से ठीक पहले और बाद की सदियों के सिक्के दो-तीन पीड़ियों के भीतर-भीतर तेजी के साथ होनेवाली यह तब्दीली जाहिर करते हैं। पहले शासक का नाम विदेशी है, उसके बेटे या पोते का नाम संस्कृत का है, और उसे गद्दी पर बिठाने के वक्त वही परंपरागत विधि बरती जाती है, जो क्षत्रियों के लिए बनाई गई थी।

बहुत-से राजपूत क्षत्रिय बंश उस वक्त से शुरू होते हैं, जब शकों या सिदियों के हमले ईसा से पहले की दूसरी सदी में होने लगे थे, या जब बाद में सफेद शकों के हमले हुए। इन शवों ने मुल्क में प्रचलित धर्म को और संस्थाओं को कुडूत कर लिया और बाद में उन्होंने महाकाव्यों के बोर-पुरुषों से रिस्ता जोड़ना शुरु किया। त्रिवर्गस्यादातर अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण बताया, न कि जन्म की वजह से इसलिए विदेशियों के लिए इसमें रोक हो काना बड़ा आसान था।

यह एक बहाव, लेकिन बाकी बात है कि हिदुस्तानी इतिहास की सीमें बोरोहित और बत्त्या को सस्तियों के जिला बार-बार बाबरावाई है और इनके खिलाफ ताकतवर तहरीके हुई है। फिर मोर-करीब इस तरह कि पता भी नही चलता, मानो भाग्य का कोई न टलनेवाला चक्र हो, जात-पांत का जोर बढ़ा है और उसने फैलकर हिंदुस्तानी जिंदगी के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों का बहुत लोगों ने साथ दिया है और अंत में इनकी खुद अलग जात बन गई है। जैन-धर्म, जो क़ायम-शुदा बर्म से विद्रोह करके उठा था, और बहुत तरह से उससे जुदा था, जात की तरफ़ सहिष्णुता दिखाता था और खुद उससे मिल-जुल गया था। यही कारण है कि यह आज भी जिंदा है और हिंदुस्तान में जारी है। यह हिंदू-धर्म की क़रोब-करीब एक शाख बन गया है। बोद्ध धर्म वर्ण-व्यवस्था न स्वीकार करने के कारण अपने विचार और रुख में ज्यादा स्वतंत्र रहा। अठारह सौ साल हुए, ईसाई-मत यहां आता है और बस जाता है और रफ़्ता-रफ़्ता अपनी अलग जातें बना लेता है। मुसलमानी समाजी संगठन, बावजूद इसके कि उसमें इस तरह के भेदों का जोरदार विरोध हुआ है, इससे कुछ हद तक प्रभावित हुए बगैर न रह सका।

हमारे ही जमाने में, जात-पांत की कठोरता को तोड़ने के लिए बीच के वर्गवालों में बहुत-सी तहरीकें हुई हैं और उनसे कुछ फ़र्क़ भी पैदा हुआ है, लेकिन जहांतक आम जनता का ताल्लुक़ है, कोई खास फ़र्क नहीं हुआ है। इन तहरीक़ों का क़ायदा यह रहा है कि साधे-सीधे हमला किया जाय। इसके बाद गांधीजी आये और उन्होंने इस मसले को हिंदुस्तानी तरीके पर हाथ में लिया-यानी घुमाव के तरीके से और उनकी निगाह आम जनता पर रही। उन्होंने काफ़ी सोधे तरीके पर भी वार किये हैं, काफ़ी छेड़-छाड़ की है, काफ़ी आग्रह के साथ इस काम में लगे रहे हैं, लेकिन उन्होंने चार वर्णों के मूल और बुनियाद में काम करनेवाले सिद्धांत को चुनौती नहीं दी। इस व्यवत्त्था के ऊपर और नीचे जो झांड़-झंखाड़ उठ आई है, उस पर उन्होंने हमला किया और यह जानते हुए कि इस तरह वह जात-पांत के समूचे ढड्ढे को जड़ काट रहे हैं।’ इसकी बुनियाद को उन्होंने अभी ही हिला दिया है और आम ‘जात-पांत के बारे में गांधीजी के बयान बराबर ज्यादा जोरदार और तीखे होते आ रहे हैं और उन्होंने अनेक बार इसे साफ़ तरीक़े पर कहा है कि जिस रूप में आज जात-पांत चल रही है, उसे दूर हो हो जाना चाहिए। अपने रचनात्मक कार्यक्रम में, जो उन्होंने क़ौम के सामने रखा है, वह कहते हैं-“इसमें शक नहीं कि इसका मक़सद राजनैतिक, सामाजिक और आधिक आजावी है। यह इस बड़ी क्रौम की जिदगी के हरएक शोबे में एक इखलाक़ी हिसात्मक इन्क्रलाब है- जिसका नतीजा यह होगा कि जात-पांत और अछूतपन और इसी तरह के और अंधे यक्क्रीन मिट जायेंगे, हिंदू-मुसलमान के जनता पर इसका गहरा असर पड़ा है। उनके लिए तो ऐसा है कि या तो सारा ढुड्डा कायम रहे, या सारा-का-सारा टूट जाय। लेकिन गांधीजी की ताकत से भो बड़ी ताक़त काम कर रही है और वह हमारे मौजूदा जिंदगी के हालात हैं और ऐसा जान पड़ता है कि आखिरकार पुराने जमाने के इस चिमटे रहनेवाले निशान का भी अंत होनेवाला है।

लेकिन उस वक़्त, जब हम हिंदुस्तान में जात-पांत के खिलाफ़ (जिसकी शुरू बुनियाद रंग या वर्ण पर रही है) इस तरह लड़ रहे हैं, हम देखते हैं कि पच्छिम में नई, अपने को अलग रखनेवालो और मग़रूर जातें उठ खड़ों हुई है, जिनका उसूल अपने को अलग-थलग रखना है और इसे कभी वे राज-नीति और अर्थशास्त्र की भाषा में, और कभी लोकतंत्र के नाम पर भी पेश करती हैं।

बुद्ध से पहले, ईसा से ७०० साल पहले, बताया जाता है कि बड़े ऋषि और स्मृतिकार, याज्ञवल्क्य ने यह कहा था- “अपने मजहब और चमड़े के रंग को वजह से हममें गुण नहीं उपजता; गुण अभ्यास से आता है। इस-लिए यह उचित है कि कोई आदमी दूसरे के लिए कोई भी ऐसी बात न करे, जिसे वह अपने लिए किया जाना पसद न करेगा।”

१७ : चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना बोद्ध-धर्म हिंदुस्तान में रफ्ता-रफ़्ता फैला; अगरचे मूल में यह क्षत्रियों

की तहरीक़ थी और हुकूमत करनेवाले वर्ग और ब्राह्मणों के बोच के झगड़े को जाहिर करती थी, फिर भो इसके इखलाक़ो और जमहूरियत के पहलू और खासकर पुरोहिताई और कर्म-कांड के विरोध आम लोगों को पसंद आये। इसका विकास एक आमपसंद सुधार के आंदोलन के रूप में हुआ और कुछ ब्राह्मण विचारक भी इसमें खिचकर आ गए। लेकिन आमतौर पर ब्राह्मगों ने इसका विरोध किया और बौद्धों को नास्तिक और क़ायम-शुदा मजहब के खिलाफ़ बगावत करनेवाला बताया। ढाई सदी वाद सम्राट अशोक ने इस धर्म में दोक्षा ली और शांति के साथ इस मजहब का हिंदुस्तान में और बाहर प्रचार करने में उसने अपनी सारी ताक़त लगा दी।

झगड़े गुजरे हुए जमाने की बात हो जायगी और अंग्रेजों और यूरोपोयों से दुश्मनी का खयाल बिलकुल भुला दिया जायगा।” और फिर बहुत हाल में उन्होंने कहा है- “जात-पांत की व्यवस्था – उसे हम जिस रूप में जानते हैं-यक्रियानूसी चीज है। अगर हिंदू-धर्म और हिंदुस्तान को क़ायम रहना है और तरक्की करना है, तो इसे जाना ही होगा।”

जारी….