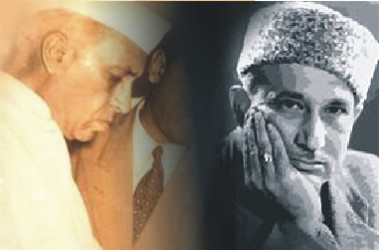

बुधवार २७ मई, १९६४ को दोपहर दो बजे जिंदगी जैसे ठहर गई। और यह वाकई ६० साल के फिल्म निर्देशक और निर्माता महबूब खान के साथ हुआ जिनका नेहरू और उनके आदर्शो के प्रति सर्मपण इतना गहरा था कि जैसे उन्होंने नेहरू के न रहने की खबर सुनी, उन्होंने अपने पहले से ही बीमार दिल में दर्द की एक लहर महसूस की, और कहा, ”अब इस मुल्क में रहने से क्या फायदा?’‘

बुधवार दोपहर २ बजे २७ मई १९६४ को, जैसे ही दिलदार नेहरू ने – जो इस मुल्क का दिल भी थे- आखिरी सांस ली, उनके साथ हम तमाम लोग – ४२ करोड़ हिंदुस्तानी – मर गए। पूरे मुल्क पर खामोशी की उदास फुसफुसाहट पसर गई। खेत में किसान, कारखाने में मजदूर दफ्तर में किरानी, चूल्हों के पास बैठी पत्नियां स्कूलों में बच्चे – सब किसी ने मौत की औचक ठंडी ऐंठन महसूस की – नेहरू मर गया तो कौन जिंदा है?’‘

जब नेहरू मरे तो हम भी मर गए। क्योंकि नेहरू ”हम थे- हिंदुस्तान की रूह, उसका जज़्बा। अगर वे गांधी जी थे जिन्होंने हमें धूल से उठाया, तो यह जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने हमे जीवन दिया, हौसला दिया और एक बेहतर कल के लिए संघर्ष करने का निश्चय दिया। और जब नेहरू मरे तो हम मर गए – हम सब ने मृत्यु की वह सांघातिक सांस महसूस की।

बुधवार २७ मई, १९६४ को दोपहर दो बजे जिंदगी जैसे ठहर गई। और यह वाकई ६० साल के फिल्म निर्देशक और निर्माता महबूब खान के साथ हुआ जिनका नेहरू और उनके आदर्शो के प्रति सर्मपण इतना गहरा था कि जैसे उन्होंने नेहरू के न रहने की खबर सुनी, उन्होंने अपने पहले से ही बीमार दिल में दर्द की एक लहर महसूस की, और कहा, ”अब इस मुल्क में रहने से क्या फायदा?’‘ इसके बाद वे भी हमेशा के लिए चल दिए।

मगर दिवंगत महबूब खान को ”रि•ारेक्शन’‘ का – फिर से जी उठने का – करिश्मा नहीं मालूम था। नेहरु मरे नहीं, नेहरू ज़िंदा है।

तिरंगा झंडा उस राष्ट्रपति भवन के ऊपर आधा झुका हुआ था जो कभी वायसराय का आवास हुआ करता था। लेकिन यह आ•ााद संप्रभु भारतीय गणतंत्र का झंडा है। यह लहराता हुआ झंडा भारतीय आ•ाादी की घोषणा है और नेहरू के फिर से जी उठने का साक्ष्य भी।

भखड़ा नांगल बांध के विशाल फाटक से जिसे नेहरू नए भारत के विराट मंदिर कहा करते थे- जो झाग फेंकती नहरें निकलती हैं वे राजस्थान और पंजाब के कभी विशाल बंजर पड़े इलाकों में – नई जिंदगी, नई समृद्धि ला रही है, रेगिस्तान को धान खेतों में और फूलों की बगिया में बदल रही है। भाखड़ा नदी की हर चमकती हुई भंवर में, धान की हर बाली में जिसका तना हुआ सिर सूरज की ओर है, सरसों के हर फूल में, जो रेगिस्तान में करिश्माईर् ढंग से उगता है, हमें हमेशा नेहरू का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा, जो सूरजमुखी की तरह हमेशा, सारी रोशनी, सारी उम्मीद, सारी ऊर्जा के स्रोत की तरफ मुड़े रहते थे।

भिलाई इस्पात कारखाने के शोरगुल और धड़ाके के बीच एक खौलती हुई बाढ़ की तरह निकलता है पिघला हुआ फौलाद। ये फौलाद ट्रैक्टरों और हल के फाल की शक्ल में ढलेगा, इससे रेल लाइनें, टेलीग्राफ के खंभे बनेंगे, इससे मुल्क की हिफा•ात के लिए बंदूकें, टैंक और ट्रक बनेंगे, घरेलूी स्त्रियों के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनेंगे और संगीतकारों के लिए सितार के तार बनेंगे। भिलाई में, दुर्गापुर में, राऊरकेला में और जल्द ही बोकारो में भी, देश के करोड़ों लोगों के लिए एक नया कल गढ़ रही विराट मशीनों की गर्जना उस नाम की लय पर थिरकती रहेगी जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया के हथौड़े की चोट जैसा था – नेहरू! नेहरू! नेहरू! बेशक, अगर जवाहर लाल नेहरू न होते तो इतिहास की अपरिहार्यता ने कोई क्रांतिकारी नेता पैदा किया होता जो राष्ट्रीय आंदोलन को सुधारवादी-उदारवादी तत्वों के थकाऊ प्रभाव से बचा लेता। मगर ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यह जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने १९३० के नए साल की सर्द और कुहरीली शाम रावी के तट पर वाकइ आजादी का झंडा फहराया था। फिर यह जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रीय आंदोलन को किसी प्रचलित धार्मिक सुधारवादी शब्दावली से नहीं, बल्कि एक नए ऊर्जस्वित क्रांति कारी मुहावरे में प्रस्तुत किया और अपना ऐतिहासिक भाषण उस नारे से खत्म किया जिसे आने वाले दिनों मे भारतीय आंदोलन का युद्धघोष बनना था – इंकलाब जिंदाबाद। फिर वही ते जिन्होंने स्वाधीनता की शपथ का मसौदा बनाया (जो स्वाधीनता दिवस २६ जनवरी १९३० को ली गई ) जिससे स्वाधीनता की व्याख्या किन्हीं रहस्यवादी धार्मिक या शुद्ध राष्ट्रवादी शब्दों मे नहीं की गई थीं, बल्कि पहली बार आजादी को आर्थिक संदर्भ में इन यादागार शब्दों के साथ व्याख्यायित किया गया था – ”हम मानते हैं कि किन्हीं भी नागरिकी की तरह, यह भारतीयों का भी अविछिन्न अधिकार है कि उन्हें आजादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले, जीने के जरूरी साधन मिलें ताकि वे विकास के पूरे अवसर हासिल कर सकें। हम यह भी मानते है कि अगर कोई भी सरकार जनता को इन अधिकारों से वंचित करती है और उनका दमन करती है तो जनता को हक है कि वह इसे बदल सके या मिटा सकें…।’‘

३ साल बाद १९३३ में, राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार बनी रहनी वाली सुधारवादी प्रवृत्तियों की वजह से पैदा मोहभंग के बाद जवाहरलाल ने अखबारी लेखों की एक शृंखला में – जिनसे सनसनी मच गई – वह बेहद अहम सवाल उठाया जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है : भारत किधर? उन्होंने उस राष्ट्रवाद से अपना अलगाव घोषित किया जो दरअसल ”रहस्यवाद है और अपनी प्रकृति में धार्मिक पुनरूत्थानवाद जैसा कुछ है।’‘ उन्होंने एक तार्किक, सेक्युलर दृष्टिकोण के ह$क में एक साहसिक अपील की (हमारी राजनीति या तो विज्ञान की होगी या फिर जादू की) और भारतीय राजनीति के ठहरे हुए तालाब में वर्ग संघर्ष का पहला पत्थर इस सवाल के साथ फेंका : ”आखिर हम किसकी आजादी चाह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद कई पाप ढंक देता है और कई अंतर्विरोधी तत्वों को जोड़ लेता है? इस कल्पना से ज्यादा बेतुका कुछ नहीं है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए राष्ट्र के सभी हित संघ जाएंगे … कुल वर्चस्ववादी तबको और अन्य के बीच एक अहम संघर्ष उठ खड़ा होना है, सर्वहारा और अमीरों को बीच।’‘

और आखिरकार उन्होंने एक समाजवादी भारती की बुनियाद रखी जब अपने ही सवाल का जवाब दिया –

भारत किधर? निस्संदेह सामाजिक और आर्थिक बराबरी के महान मानवीय लक्ष्य की ओर, आज के और निकट भविष्य के सारे शोषण की समाप्ति की ओर।

शायद ब्लिट्ज से मेरे जुड़ाव से अलग, वे मुझे ”पुराने बोर’‘ की तरह झेलते रहे जो उनके पीछ इस तरह लगा रहता था कि वे आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरी कोई किताब कभी पढ़ी, फिर भी मुझे एक पुरानी किताब की दुकान में अपनी एक उपन्यासिका मिली जो उन्हें भेंट की गई थी, और उसके हाशिए पर निशान लगे हुए थे। क्या यह उनके हाथ का काम था?

करोड़ों लोग उन्हें चाहते थे और वह करोड़ों लोगों को चाहते थे। मैंने उनके बारे में सोचा, जो उनकी मौत से उसी तरह सदमे में होंगे जिस तरह मैं हूं।

नेहरू के स्वभावत आशावाद को उन्नीसवीं सदी के विज्ञान के अलावा दूसरा सहारा दिया कार्ल मार्क्स के आशावादी दर्शन ने। शायद बहुत दिनों से नेहरू का जिज्ञासु मस्तिष्क ऐसे किसी दर्शन की खोज में था, जो इतिहास के बेहतरतीब तथ्यों को सिलसिले से जमा सके और अंधेरी घटनाओं पर कोई सार्थक रोशनी फेंक सके। शायद बहुत दिनों से नेहरू का दिमाग एक यूटोपिया की खोज में भी था और गांधीजी के सपनों का रामराज्य उन्हें यूटोपिया के रूप में जंच नहीं रहा था। अतीत की वह व्याख्या और भविष्य का वह यूटोपिया नेहरू को मार्क्स के दर्शन में मिला। तब मार्क्स की कई भविष्यवाणियां सही भी साबित हो रही थी। अफ्रीका के बाजारों की खोज में पूंजीवादी देश एक महायुद्ध लड़ चुके थे। नाम प्रजातंत्र का लिया जाता था, लेकिन शासन थैली का था। पूंजीवाद अपनी विकृत अवस्था में पहुंचकर फासिज्म का रूप ले रहा था। अमीरों के देश अमेरिका में भयानक मंदी आई हुई थी, जिसने अच्छे-अच्छे का दिवाला निकाल दिया था। उपनिवेशों में आजादी के आंदोलन पनप रहे थे और दबाए जा रहे थे। १९३० और १९४० के बीच वामपंथी प्रगतिशीलता की एक लहर सारे यूरोप में आई हुई थी और ऐसा लगता था कि दुनिया की किस्मत का फैसला इस पार या उस पार हो जाएगा। जब वफादारियों इस तरह दो छोरों में बंट चुकी थी, तब नेहरू की वफादारियां उस पार-याने साम्यवादी रूस की ओर थी।

नेहरू जब सोवियत रूस की ओर बारीकी से देखते थे, तब-तब वे उसकी आलोचना करते थे, लेकिन जब सुदूर निगाहें उस पर डालते थे, तब वे हमेशा उसकी प्रशंसा किया करते थे याहे स्टालिन हो, चाहे और कोई, १९२७ से लेकर १६६४ तक नेहरू के मन में रूस के प्रति एक प्रशंसा भाव बना रहा, क्योंकि वह पहला देश था, जहां विचारधारा के सूखे अस्थिपंजर पर मांसमज्जा चढ़ाने का काम किया जा रहा था। दरअसल सचाई यह है कि नेहरू को रूस के यथार्थ से हमेशा गरही परेशानी होती रही। लेकिन रूस की कल्पना उन्हें हमेशा मोहित करती रही। एक बार उन्होंने लिखा भी है कि रूस में अगर साम्यवाद विकृत हो गया हो, या असफल हो गया हो, तो उससे यह साबित नहीं होगा कि साम्यवाद के उसूल गलत है। रूस जैसा है या जिस तरह वह बना है, उसे नेहरू ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक किंवदन्ती के रूप में वह उन्हें हमेशा लुभाता रहा। जिस रूप से उन्हें प्रेम था, वह इस दुनिया के पर्दे पर कभी रहा ही नहीं। वह केवल उनकी कल्पना में बसता था।

(साभार- उदभावना)