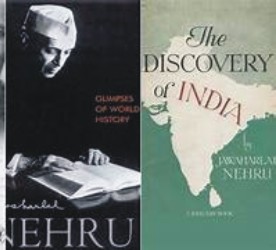

हिंदुस्तान की कहानी – हिंदुस्तान की कहानी’ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृतियों में से है। यह पुस्तक विश्वविख्यात ‘दि डिस्कवरी ऑव इंडिया’ का अनुवाद है। हम उनकी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी को धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। उम्मीद है धारावाहिक में छोटे आलेख पाठकों को पसंद आयेंगे और वे इस तरह नेहरू के हिन्दुस्तान को पूरा पढ़ पायेंगे। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। आज पुस्तक का चैप्टर :४ हिंदुस्तान की खोज भाग १२ : महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और कहानी-क़िस्से

हिंदुस्तान की कहानी – हिंदुस्तान की कहानी’ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृतियों में से है। यह पुस्तक विश्वविख्यात ‘दि डिस्कवरी ऑव इंडिया’ का अनुवाद है। हम उनकी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी को धारावाहिक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। उम्मीद है धारावाहिक में छोटे आलेख पाठकों को पसंद आयेंगे और वे इस तरह नेहरू के हिन्दुस्तान को पूरा पढ़ पायेंगे। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। आज पुस्तक का चैप्टर :४ हिंदुस्तान की खोज भाग १२ : महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और कहानी-क़िस्से

हिंदुस्तान के दो बड़े महाकाव्य- रामायण और महाभारत-शायद कई सदियों में तैयार हुए और बाद में भी उनमें नये टुकड़े जोड़े जाते रहे। उनमें भारतीय-आर्यों के शुरू के दिनों का हाल है- उनकी विजयों का, उनकी आपस की उस वक़्त की लड़ाइयों का, जब वे फैल रहे थे और अपनो ताक़त को मजबूत कर रहे थे लेकिन इन महाकाव्यों की रचना और संग्रह बाद की बातें हैं। मैं कहीं की किसी ऐसी पुस्तक को नहीं जानता हूं, जिसने आम जनता के दिमाग़ पर इतना लगातार और व्यापक असर डाला हो, जितना कि इन दो पुस्तकों ने डाला है। इतने क़दीम वक़्त में तैयार की गई होने पर भी वे हिंदुस्तानियों की जिंदगी में आज भी अपना जीता-जागता असर रखती हैं। मूल संस्कृत में तो थोड़े-बहुत क़ाबिल लोगों तक ये पहुंचती हैं, लेकिन तरजुमों और बहुत-से और तरीक़ों से, जिनसे परंपरा और किस्से-कहानियां फैलतो हैं और आम लोगों की जिंदगी का ताना-बाना बन जाती हैं, ये जनता तक पहुंची हुई हैं।

इनमें हमें वह खास हिंदुस्तानी ढंग मिलता है, जिसमें जुदा-जुदा सांस्कृतिक विकास के लोगों के लिए एक साथ सामग्री पेश की जाती है, यानी ऊंचे-से-ऊंचे दर्ज के विद्वानों से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके जरिये हमें क़दोम हिंदुस्तानियों का वह गुर कुछ-कुछ समझ में आ जाता है, जिससे वे एक पंचमेल और जात-पांत में बंटे हुए समाज को इकट्ठा बनाये रखने में, उनके झगड़ों को सुलझाते रहने में, उन्हें वीर परंपरा और नैतिक रहन-सहन की समान भूमिका देने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कोशिश करके लोगों में एक आम नजरिया कायम किया और यह सब भेद-भावों से ऊपर था और बना रहा। रे बचपन की सबसे पहली यादों में इन महाकाव्यों की उन कहानियों की यादें हैं, जिन्हें मैंने अपनी मां से और घर की बड़ी-बूढ़ी औरतों से उसी तरह सुना था, जिस तरह कि यूरोप या अमरीका में बच्चे परियों की या दूसरी साहस की कहानियां सुनते हैं। इन कहानियों में मेरे लिए परियों को कहानियों और साहस की कहानियों, दोनों, के ही तत्त्व मौजूद थे और फिर हर साल खुले मैदान में होनेवाले उन लोकप्रिय नाटकों में ले जाया जाता था, जहा रामायण को कथा का अभिनय होता था और बहुत बड़े मजमे उसे देखने के लिए इकट्ठा होते थे। ये सब बातें बड़े मद्दे ढंग से हुआ करती थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कहानी तो सभी लोगों की जानी हुई थो, और त्यौहार के दिन आनंद के दिन होते थे।

इस तरीके पर हिंदुस्तान के किस्से-कहानियां और पुरानी परंपरा मेरे दिमाग़ में घर करती रहीं और ये बहुत-सी और दूसरी खयाली बातों से मिलती-जुलती रहीं। मुझे ऐसा खयाल नहीं कि मैंने इन कहानियों को हूबहू सच समझकर उन पर कभी ज्यादा अहमियत दी हो; बल्कि उनमें जादू-टोने या अलौकिकता के जो अंश होते, उनकी मैंने आलोचना भी की है। लेकिन ल्पना में, मेरे लिए वे काफ़ी सच्ची रही हैं, उसी तरह जिस तरह कि अलिफ़लैला या पंचतंत्र की कहानियां, जो जानवरों के क़िस्सों का भंडार हैं और जिनसे पच्छिमी एशिया और यूरोप ने बहुत-कुछ हासिल किया है।’ जब मैं बड़ा हुआ, तो और तस्वीरें मेरे दिमाग़ में इकट्ठा हुई- हिदुस्तान और यूरोप का परियों को कहानियां, यूनानी दंत कथाएं, जोन आव आर्क, को कहानी, ‘ऐलिस इन वंडरलैंड’ की कहानी, अकबर और बीरबल की बहुत-सी कहानियां, शरलाक होम्स के क़िस्से, राजा आर्थर और उसके सरदारों को कयाएं, हिंदुस्तानी ग़दर को नायिका, झांसी की रानी को कथा और राजपूती बहादुरो ओर जौहर की कहानियां। ये, और बहुत-सी और कहानियां कुछ अजोव तरह के उलझाव के साथ मेरे दिमाग़ में भरी हुई थीं, लेकिन हमेशा इनके पीछे, एक भूमिका की तरह वे हिंदुस्तानी दंत कथाएं थीं, जिन्हें मैंने अपने शुरू-बचपन के दिनों में सोखा था।

अगर मेरा यह हाल था, जिसके दिमाग़ पर तरह-तरह के असर पड़े थे, तो मैंने अनुभव किया कि इन पुरानी दंत-कथाओं और परंपरा का औरों के दिमाग़ पर, खसतौर पर हमारी अनपढ़ जनता के दिमाग़ पर कितना ज्यादा पड़ा होगा। यह असर संस्कृति और नीति, दोनों ही के लिहाज से अच्छा असर रहा है और इन कहानियों या रूपकों की सुंदरता और खयालो संकेत को बरबाद करना या फेंक देना में हरगिज पसंद न करूंगा।

हिंदुस्तान को दंत-कथाएं महाकाव्यों तक महदूद नहीं हैं, वे वैदिक काल ‘पंचतत्र के एशियायी और यूरोपीय भाषाओं में अनगिनत अनुवादों और नक़ल की कहानी लंबी, पेचीदा और दिलचस्प है। पहला तरजुना, जिसका कि पता चलता है, संस्कृत से पहलवी में ईसा की छठी सदी के मध्य में ईरान के बादशाह खुसरो नौशेरवां के कहने से हुआ था। उसके बहुत जल्द बाद (लगभग ५७० ई० में), सीरियन भाषा में एक तरजुमा निकला और उसके बाद एक तरजुमा अरबी में हुआ। ग्यारहवीं सदी में सीरियन, अरबो • और फ़ारसी में नये तरजुमे हुए, इनमें से आखिरी ‘कलीया दमन’ की कहानो के नाम से मशहूर हुआ। इन तरजुमों के जरिये से ‘पंचतंत्र’ यूरोप में पहुंचा। ग्यारहवीं सदी के अंत में सीरियन से यूनानो भाषा में तरजुमा हुआ और कुछ बाद में इब्रानी भाषा में। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदियों में इसके कई तरजुमे या नक़लें लातीनी, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, स्वीडिश, डेनिश, डच, आइसलैंडिश, फ्रान्सीसी, अंग्रेजो, हंगेरियन और कई स्ला व भाषाओं में हुई। इस तरह से पंचतंत्र’ की कहानियां एशियायी और यूरोपीय साहित्यों में मिल-जुल गई।

तक पहुंचती हैं और अनेक रूपों और पोशाकों में संस्कृत साहित्य में आती है। कवि और नाटककार इनसे पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अपनी कथाएं और सुंदर कल्पनाएं इनके आधार पर बनाते हैं। कहा जाता है कि अशोक अशोक का वृक्ष सुंदरी स्त्री के पैरों से छुआ जाकर फूल उठता है। हम कामदेव की और उसकी स्त्री, रति की कथाएं पढ़ते हैं, और उसके मित्र बसंत की। काम दुस्साहस करके अपना पुष्पबाण स्वयं शिव पर चलाता है और शिव के तीसरे नेत्र से निकली हुई ज्वाला में भस्म हो जाता है। लेकिन वह अनंग, यानी बिना शरीर का, होकर जिंदा रहता है।

इन पुराणों की कथाओं और वीरगाथाओं में सचाई पर अड़े रहने और चाहे जैसा जोखिम होने पर अपने वचन का पालन करने, मृत्यु तक और उसके बाद भी वफ़ादारी न छोड़ने, साहसी और अच्छे काम करने और लोकहित के लिए त्याग करने की शिक्षाएं दी गई हैं। कभी-कभी तो ये कहानियां बिल-कुल खयाली होती हैं, कभी उनमें घटनाओं और कल्पनाओं का मेल-जोल रहता है, किसी ऐसी घटना का, जिसे परंपरा ने महफूज रखा है, बढ़ा-चढ़ा बयान होता है। सच्ची घटनाएं और गढ़े हुए क़िस्से इस तरह एक में मिल गए हैं कि दोनों अंशों को अलग करना गैर-मुमकिन है और इस तरह का गड्ड-मड्ड खयालो इतिहास की जगह ले लेता है, जो चाहे हमें यह न बता सके कि दरअसल हुआ क्या, लेकिन जो हमें उतनी ही महत्त्व की दूसरी सूचना देता है, यानी लोग क्या हुआ समझते रहे हैं। उनकी समझ में उनके वीर पूर्वज कैसे-कैसे काम कर सकते थे और उनके क्या आदर्श थे ? इस तरह ये चाहे सच्ची घटनाएं हों, चाहे गढ़े हुए क़िस्से, यहां के रहनेवालों की जिदगी के ये जीते-जागते जज बन जाते हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिदगी की नीरसता और कुरूपता से बचाकर ऊंची दुनिया की तरफ़ खींचते रहे हैं और आदर्श तक पहुंचना चाहे जितना भी कठिन रहा हो, हमेशा कर्तव्य और सही जीवन का रास्ता दिखाते रहे हैं।

कहा जाता है कि गेटे ने उन लोगों की मलामत की है, जिन्होंने लुकि शिया को और दूसरी पुरानी रोमन बीरगाथाओं को गढ़त और झूठी बताया है। उसने कहा है कि जो चीज दरअसल जाली और झूठी होगी, वह मद्दी और निकम्मी भी होगी, कमी सुंदर और रूह फूंकनेवाली नहीं हो सकती, और “अगर रोमन लोग इतने काफ़ी बड़े थे कि इस तरह की चीजें गढ़ सके, तो हमें कम-से-कम इतना बड़ा होना चाहिए कि उनमें यक़ीन कर सकें।”

इसलिए यह कल्पित इतिहास, जो घटनाओं और गढ़त का मेल है,या जो कभी-कभी बिलकुल गढ़त है, एक प्रतीक के रूप में सत्य बन जाता है और हमें उस खास जमाने के लोगों के दिल और दिमाग और मक़सदों के बारे में बताता है। एक और मानी में यह सच है कि यह विचार और काम की बुनियाद में पहुंचाता है- जहांतक आनेवाले इतिहास का ताल्लुक है। क़दोम हिंदुस्तान में इतिहास की समूची धारणा पर फ़िलसफ़े और मजहब के सोच-विचार का और इखलाकी रुझानों का असर पड़ा है। तारीखवार इतिहास लिखने की या घटनाओं का कोरा हाल इकट्ठा कर लेने की कोई खास अहमियत नहीं रही है। जिस बात की उन्हें ज्यादा फ़िक्र रही है, वह यह है कि इन्सानी घटनाओं का इन्सानी आचरण पर क्या प्रभाव और असर रहा है। यूनानियों की तरह ये लोग बड़े कल्पनाशील और कला-विषय में गुणी थे और गुजरी हुई घटनाओं के बारे में भी उन्होंने कल्पना और कला से काम लिया है, क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर रहा है कि आगे के आचरण के लिए कुछ सबक़ लिया जाय।

यूनानियों, चीनियों और अरबवालों की तरह क़दोम हिंदुस्तानी इतिहासकार नहीं थे। यह एक दुर्भाग्य की बात है और इसके कारण आज हमारे लिए तिथियां या काल-क्रम निश्चित करना मुश्किल हो गया है। घटनाएं एक-दूसरी से गुंब जाती हैं और बड़ा उलझाव पैदा हो जाता है। बहुत धीरज के साथ मेहनत करके ही विद्वानों ने हिंदुस्तानी इतिहास की भूल-मुलैयां के बीच से कुछ अता-पता लगाया है। सच पूछा जाय, तो सिर्फ एक किताब है, यानी कल्हण की ‘राजतरंगिणी’, जो ईसा की बारहवीं सदी में लिखा हुआ काश्मीर का इतिहास है, जिसे हम इतिहास कह सकते हैं। बाक़ी इतिहास के लिए हमें महाकाव्यों के कल्पित इतिहास की, या पुस्तकों को मदद लेनी पड़ती है, या शिलालेखों, कला के कारनामों या इमारतों के खंडहरों, सिक्कों, या विस्तृत संस्कृत-साहित्य से जहां-तहां इशारे मिल जाते हैं। हां, विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी मदद मिलती है, खासकर यूनानियों, चीनियों और बाद के जमाने के लिए अरबों के सफ़रनामों से।

ऐतिहासिक वृद्धि की इस कमी से जनता का कोई नुक़सान नहीं हुआ था; क्योंकि जैसा और जगह होता है, बल्कि और जेगह से ज्यादा, यहां जनता ने अतीत के बारे में अपने विचार परंपरागत बयानों, पुराण की कहानियों और गाथाओं की नींव पर, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आती हैं, बनाये थे। यह क़यासी तारीख या वाक्यों और कहानियों की मिलावट ऐसी थो, जिससे लोग खूब परिचित हो गए थे और इस तरह जनता की एक पक्की सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि तैयार हो गई थी। लेकिन इतिहास की तरफ़ से लापरवाही के बुरे नतीजे भी हुए और ये अबतक हमारा पीछा कर रहे हैं। इसने हमारा नजरिया बंघला कर दिया, जिंदगी से एक तरह का बिलगाव पैदा किया, हमें झट विश्वास कर लेनेवाला बना दिया और जहांतक वाक़ये का ताल्लुक़ था, हमारे दिमाग़ में उलझाव डाल दिया। फ़िलसफ़े के मैदान में, जो कहीं मुश्किल, अगरचे लाजिमी तौर पर अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, हमें यह दिमागी उलझाव नहीं मिलता; हम इस मैदान में हिंदुस्तानी दिमाग में विश्लेषण और समन्वय दोनों की क़ाबलियत पाते हैं, अकसर इसे हम बहुत नुक्ताचीनी और शक़ व शुबहे करनेवाला देखते हैं। लेकिन जहांतक वाक़ये का ताल्लुक़ है, यह गैर-नुक्ताचीनी रहा है, शायद इसलिए’ कि यह खुद वाक़ये पर ज्यादा अह्नियत नहीं देता रहा है।

विज्ञान और आजकल की दुनिया से वास्ता पड़ने की वजह से अब वाक़यों की समझ-बूझ पैदा हुई है, जांच-पड़ताल की और प्रमाणों के तीलने की बुद्धि उपजी है और परंपरा को ज्यों-का-त्यों कुबूल करने से इन्कार भी हुआ है। बहुत-से क़ाबिल तारीख-दां आजकल काम में लगे हुए हैं, लेकिन वे अकसर उलटी ही गलती करते हैं, यानी घटनाओं के काल-क्रम की तो बहुत छान-बीन करते हैं, लेकिन जिदा इतिहास को छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल भी हम पर परंपरा का कितना असर होता है, यह एक ताज्जुब की बात है, और बुद्धिमान आदमी की विवेचना-बुद्धि भी जाती रहती है। मुमकिन है, यह इस वजह से हो कि हम अपनी मौजूदा हालत में जातीयता के खयाल में ग्रर्क हैं। जब हमें राजनैतिक और आर्थिक आजादी हासिल हो जायगी, तभी हमारा दिमाग़ बाकायदा और सही अंदाज में काम करेगा।

जारी….(भाग 12 ही जारी..)